【0円アート散歩】東京で無料の展覧会8選|2025年11月 美術館からギャラリーまでおすすめをピックアップ 今月は東京都美術館やスパイラルで行われるグループ展に注目!

秋らしい季節はあっという間に過ぎ去り、冬の訪れをひしひしと感じるこの季節。東京では、無料で楽しめる魅力的な展覧会が多数開催されている。今回は、近年注目を集める領域のひとつであるフェミニズム・アートから、銀座メゾンエルメスでの「メタル展」、トーマス・ルフの個展まで、無料で気軽に訪れることができる展覧会を8件セレクトした。

*【入場無料】の展覧会情報は、「展覧会・イベント」ページにて随時更新中

*気になるイベントはウェブ版でのログインやTABアプリでブックマークがおすすめ。アプリでは、開幕と閉幕間近をプッシュ通知でお知らせします。

*各展覧会の会期・内容は予告なく変更になる場合があるため、お出かけ前には公式ウェブサイトをご確認ください。

- メタル展|銀座メゾンエルメス

- トーマス・ルフ 「Two of Each」|ギャラリー小柳(銀座)

- 刺繍がうまれるとき―東京都コレクションにみる日本近現代の糸と針と布による造形|東京都美術館(上野)

- 伊藤慶二 「沈黙と空間」|小山登美夫ギャラリー六本木

- 黒人女性の文学とジャズ展―ブラック・フェミニズムをたどる|早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)

- 女子美術大学創立125周年記念展 この世界に生きること|スパイラル(表参道)

- 戦後80年企画・春日明夫コレクション 子どもの時代 ―戦前・戦中・戦後 子どもをめぐる昭和の暮らしと文化展|世田谷文化生活情報センター 生活工房

- 夢の江戸へ―美人画と歴史ロマン|町田市立国際版画美術館

メタル展|銀座メゾンエルメス

書籍『Savoir & Faire 金属』の販売を記念して行われる、金属の属性を考えるグループ展。メタル音楽を記号論的に解釈するエロディ・ルスール、日本古来の朱と水銀を媒介に内的宇宙と外的象徴を創造する映画監督の遠藤麻衣子、そして鉄球としての地球に人間活動を重ね合わせ、廃材を用いた作品を作る榎忠。金属が文化の中でどのような属性を作り出してきたのかにさまざまな角度からアプローチする、多彩な魅力あふれる機会となりそうだ。

会期:銀座メゾンエルメス

会場:10月30日〜2026年1月31日

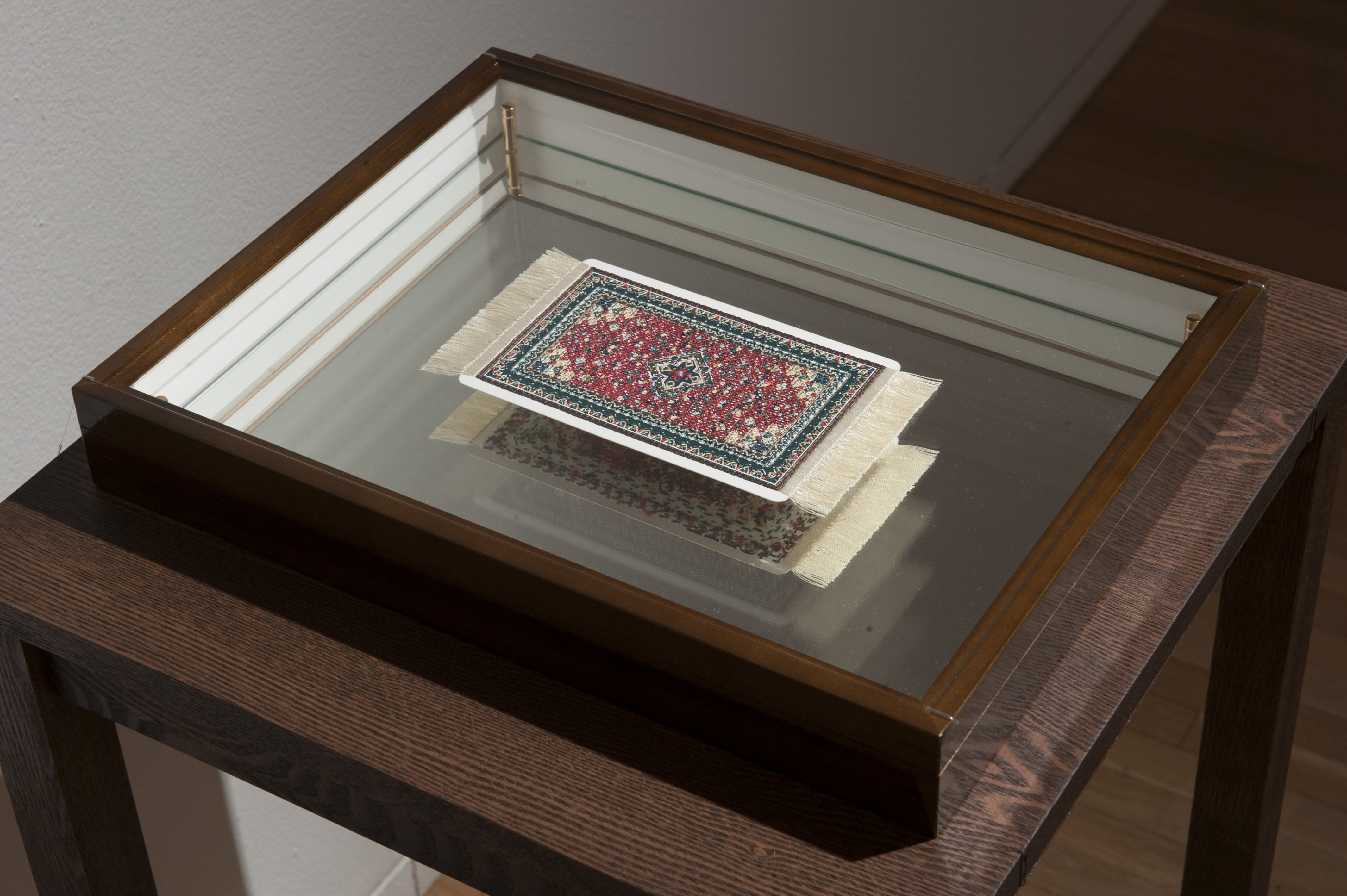

トーマス・ルフ 「Two of Each」|ギャラリー小柳(銀座)

トーマス・ルフは、デュッセルドルフ芸術アカデミーでベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻の薫陶を受けた、ドイツを代表する写真家のひとり。ベッヒャー派の特徴であるタイポロジー(類型学)的な視点を踏襲しながらも、「写真とは何か?」という問いに写真表現を通じて挑み続けている。ギャラリー小柳の開廊30周年記念展のひとつとして開催される本展では、これまで同ギャラリーで紹介されてきたルフの代表的なシリーズと、本邦初公開となるシリーズ作品「flower.s」と「untitled#」も出展されている。

会場:ギャラリー小柳

会期:10月18日〜12月13日

刺繍がうまれるとき―東京都コレクションにみる日本近現代の糸と針と布による造形|東京都美術館(上野)

東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館の所蔵品から、「刺繍」や「刺子」と呼ばれるような糸・針・布による造形物とそれに関連する資料を、時代ごとに4つの章に分けて紹介。今回特別に展示される明治末~昭和初期の学生たちが制作した「刺繍画」も見どころのひとつだ。

会場:東京都美術館

会期:11月18日〜2026年1月8日

伊藤慶二 「沈黙と空間」|小山登美夫ギャラリー六本木

今年卒寿を迎えた作家の伊藤慶⼆は陶、油彩、⽊炭、インスタレーション、コラージュなどさまざまな素材、手法を既成概念にとらわれず⾃由に扱い、「⼈間とはいかなる存在か」という本質的な追求を作品に表してきた。その作品には、幼少期に聞いた戦争の惨状や、学生時代の美術体験など、独自の鋭敏な感性と幅広い視点が影響している。本展は作家の近年の活動を追いながら、それらに通底する身体的な感覚や、「人」そのものの表現に迫る。

会場:小山登美夫ギャラリー六本木

会期:10月15日〜11月15日

黒人女性の文学とジャズ展―ブラック・フェミニズムをたどる|早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)

奴隷制時代から現代まで、黒人女性の芸術は、沈黙を破り、内なる魂(ソウル)に光をあて、自らの言葉で自己を定義するための力だった。本展では、アメリカを中心とする黒人女性作家・ジャズ奏者による作品を紹介。小説や詩、歌や演奏に宿る声、そこから響く豊かなブラック・フェミニズム思想に耳を傾けてみるような機会となる。

会場:早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)

会期:11月13日〜2026年4月19日

女子美術大学創立125周年記念展 この世界に生きること|スパイラル(表参道)

「芸術による女性の自立」を建学の精神のひとつとして、1900年に創立した女子美術大学。同校の卒業生によって構成される今回の展示は、ジェンダーをはじめ、社会や歴史、日常生活の中にあるさまざまな問題に向き合っており、鑑賞者それぞれがアートを通じてさまざまな問題について考え、社会を変えていくきっかけになることを目指す。参加アーティストは飯山由貴、サエボーグ、繁殖する庭プロジェクト(小宮りさ麻吏奈+鈴木千尋)ほか。

会場:スパイラル

会期:10月29日〜11月3日

戦後80年企画・春日明夫コレクション 子どもの時代 ―戦前・戦中・戦後 子どもをめぐる昭和の暮らしと文化展|世田谷文化生活情報センター 生活工房

戦前から戦後にかけて製作された双六(すごろく)・絵本・雑誌・玩具・文具・生活用品などは、当時の社会情勢を色濃く反映している。アートやデザインが、戦時中はプロパガンダとして利用され、戦後は無彩色の社会に色彩をもたらしていた様が、展示資料を通じて映し出される。

会場:世田谷文化生活情報センター 生活工房

会期:8月19日〜12月28日

夢の江戸へ―美人画と歴史ロマン|町田市立国際版画美術館

浮世絵とは、浮世すなわち当世を題材とする絵画だが、明治時代になると政府による極端な欧化政策に対する反動として、浮世絵のなかにも過ぎ去った時代を題材とする作品があらわれ始めた。本展は、そのような時代に活躍した月岡芳年、水野年方というふたりの絵師に焦点を当て、彼らが描いた「夢の江戸」を浮かび上がらせる。

会場:町田市立国際版画美術館

会期:9月26日〜12月21日