「フリーズ・ロンドン2025」レポート。地域・素材・テーマの拡張(文:伊藤結希)

「フリーズ・ロンドン2025」会場風景より、天井から吊られるアルベルト・ピッタ(Alberto Pitta)の作品 撮影:筆者

「フリーズ・ロンドン2025」

10月15日から19日までイギリス最大のアートフェア、フリーズ・ロンドン2025がリージェンツ・パークにて開催された。日本からは、タカ・イシイギャラリー(参加作家:山下紘加、掛井五郎、中村翔大)とKAYOKOYUKI(参加作家:野沢裕、髙木大地)が出展。

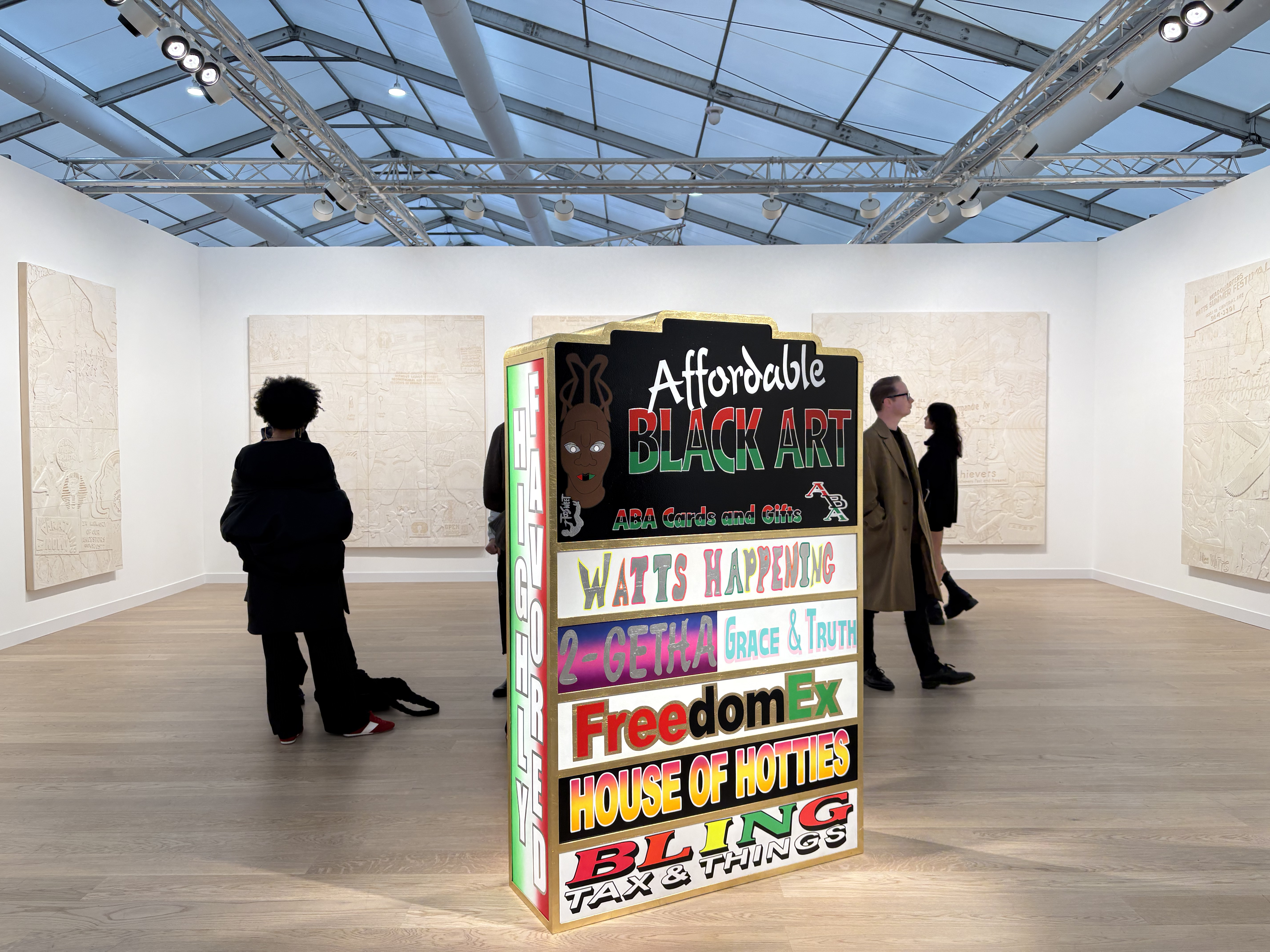

初日の開場直後から多くの主要ギャラリーで複数の作品が売約となり、マーケットとしても比較的好調だった。たとえば、ローレン・ホールジー(Lauren Halsey)のソロショーを提げたガゴシアン(Gagosian)は初日の正午頃までにほぼ完売。ハウザー&ワース(Hauser & Wirth)もまた初日でエイブリー・シンガー(Avery Singer)の絵画を800,000ドル、エレン・ギャラガー(Ellen Gallagher)の絵画を950,000ドルで成約など大きな取引を行った(*1)。

ここからは、フェア全体からいくつかのハイライトを紹介したい。

若手アーティスト&新鋭ギャラリーに注目の「Focus」セクション

昨年に導入されて好評を博した〈若手ギャラリーを入口付近に、メガギャラリーや老舗を会場奥に配置する〉フロアプランは今年も引き続き採用された。設立12年以下の若いギャラリーを特集する「Focus」セクションでは、ソロまたはデュオ形式の展示が中心となり、全体として実験的で挑戦的な印象を受けた。ここでは、当日とくに人だかりができていた3つのブースを紹介したい。

まず注目したいのは、ロンドンのパブリック・ギャラリー(Public Gallery)によるエコフェミニズム的な展示である。会場の中央には水槽が設置され、緑色の苔のような水生植物が繁茂している。上部からは栽培用のライトが照射され、フェア期間中に植物が成長し続ける仕組みだ。そして、その周囲を囲むように、エンコスティック技法で描かれた絵画が並び、よく見るとそれらは血管や樹根を模した刺繍糸が埋め込まれ、女性の身体を思わせるフォルムを浮かび上がらせる。生を育む/コントロールされるという観点から、女性と自然のアナロジーを探求する展示となっていた。

次いで、ロンドンのジニー・オン・フレデリック(Ginny on Frederick)。こちらは、ミュージアムで産業史を解説するジオラマに用いられていた労働者のマネキンとハリウッド映画スタジオの「部門別労働災害記録表」を模した絵画の組み合わせによるインスタレーションを展開。歴史的に男性が担ってきた職業を象徴する各マネキンは腕や足など四肢が破損しており、華やかな物語や進歩の歴史が常に誰かを犠牲にして語られることを象徴している。本作は、アートフェアの文脈における商業化と展示手法への新たな挑戦を顕彰することを目的とした新設のニコレッタ・フィオルッチ財団賞を受賞したうえ、アーツカウンシルにも買い上げられるダブル受賞となった。

一際目を引いたのは、パリおよびデュッセルドルフに展開するピートリン(Petrine)だ。アートフェアでの展示という環境を逆手に取ったサイトスペシフィックなインスタレーションで、リミナルスペースを思わせる奇妙さ漂う私的空間が印刷されたカーペットと、その頭上に吊るされたディスプレイによって構成されている。カーペットの図像はアナモルフォーズ(ゆがみ絵)で、作品が鑑賞者側に特定の鑑賞位置を強制させる仕掛けになっている。通常、来場者が作品を見定め、購入の可否を握るアートフェアという場で、逆に観客の身体を作品が操作するというヒエラルキーの転倒はじつに痛快だ。

ディアスポラに注目した新たなセクション

今回新設された「Echoes in the Present」は、奴隷貿易による大西洋をまたいだアフリカ人の強制移動から派生した歴史的なつながりを起点に、ブラジルと西アフリカ、およびそのディアスポラにフィーチャーした特別セクションである。ナイジェリア出身の美術史家ジェリー・ダス(Jareh Das)がキュレーターを務め、8つのギャラリー、10名のアーティストが参加した。

中央ではアルベルト・ピッタ(Alberto Pitta)が育ったブラジルの民間信仰「カンドンブレ」から着想を得たモチーフを刷ったシルクスクリーンが垂れ下がり、同セクションの象徴的存在となった。

ダカールやルアンダなど、通常のアートフェアではあまり目にする機会のない都市からの出展もあり、良い意味でアートフェアらしからぬ多様で批評的な視点が提示されたセクションとなっていた。

タペストリーを含むテキスタイル作品の増加

まさにピッタのシルクスクリーンを紹介したところで興味深いのは、セクションの垣根、そして国を超えて、アートフェア全体でテキスタイルの作品が目立ったことだ。たとえば、リッソン(Lisson)は通路側の壁一面を使って、オトボン・ンカンガ(Otobong Nkanga)の宇宙を想起させる巨大なタペストリーを展覧。また、ヴィクトリア・ミロ(Victoria Miro)もグレイソン・ペリーのタペストリー2点とパッチワークキルト1点を展示した。

また、ここにすべてを掲載できないほどのボリュームで、刺繍やパッチーワーク、タペストリーの表現が中小規模のギャラリーでも多く見られた。

周知のように、テキスタイル作品は長らく装飾的・家庭的・女性的なものと見なされ、美術史の主流から周縁化されてきた。しかし昨年、バービカン・センターでテキスタイルをテーマにした大規模なサーベイ展(Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art)が開催されるなど、フェミニズムやポスト植民地主義の観点から手工芸が再評価されつつある。アートマーケットにおいても、テキスタイルがこれほど前面化し、ある意味で「売れる作品」として位置づけられるようになってきたことに大きな変化を感じた。

*1──Elisa Carollo, ‘Frieze London Restores Market Confidence and Outsells Expectations’, Observer, 16October 2025,https://observer.com/2025/10/art-fair-report-frieze-london-2025-major-sales-museum-buys-market-power/?utm_source=chatgpt.com (2025年10月20日閲覧)