100回を迎える東京オペラシティ アートギャラリーの企画展「project N」。気鋭の若手アーティストを紹介し続ける同館の思いとは

「project N 85 水戸部七絵」会場風景 提供:東京オペラシティ アートギャラリー

東京・初台にある東京オペラシティ アートギャラリーは、1999年から続く若手作家を紹介する展覧会シリーズ「project N」を精力的に開催している。同館4階コリドールを舞台に、年4回をベースに毎回ひとりのアーティストを個展のかたちで紹介するものだ。この約25年のあいだに取り上げられてきた作家のなかには、そこから大きく成長し国際的に知られる作家たちも増えてきている。10月24日に開幕した「project N 100 富田正宣」でついに100回目/100人目を迎えるのを機に、project Nのこれまで、そしてこれからについて同館キュレーターの福士理と野村しのぶ、そしてproject Nに参加したアーティストたちのコメントから探る。【Tokyo Art Beat】

画家・難波田龍起の遺志を継いだ「project N」

「project Nの“N”とはなんでしょうか? とはよく聞かれます(笑)」と語るのは、東京オペラシティアートギャラリーのシニア・キュレーター、野村しのぶ。project NのNとは、画家・難波田龍起(1905〜1997)のイニシャルから取られたものだ。同館は、難波田龍起の作品を数多く所蔵しており、10月2日まで大規模回顧展を開催していた。

「美術館やギャラリー、オルタナティブスペースが増え、加えてオンライン上など展示の機会が増えた現在に比べ、1990年代後半まで才能ある若手作家たちが作品を発表する機会は限られていました。アーティストたちは自費で貸画廊を借りて展示するなど選択肢が少なかったのです。難波田さんは、このような状況を憂いていたそうです」(野村)

ちょうどその頃、難波田は文化功労者に選出され、生涯にわたり国から文化功労者年金が支給されることが決まった。「難波田はこの年金を投じ、若手作家の発表機会を作り出したいと考えました」。難波田は1997年に世を去るが、その2年後、1999年に開館した東京オペラシティアートギャラリーがその遺志を継いで開催するようになったのがproject Nの展覧会シリーズだ。

「難波田龍起の逝去後、東京オペラシティ文化財団はその遺志を継承し、現在まで途切れることなくproject Nが開催されています」(野村)

ちなみに、project Nの「若手」には厳密な年齢制限はない。作家としての表現が一定の水準にしていること、そしてさらなる発展の可能性を秘めていることの2点を持ち合わせている平面作家が対象とされている。

気鋭のアーティストはどうやって「発見」される?

project Nで取り上げられる作家は、同館のキュレーターが推薦したアーティストを、外部の選考委員が選考し、決定される。5名のキュレーターは年間を通してリサーチを繰り返し、年に一度、候補者のポートフォリオを持ち寄り、推薦するアーティストの検討を行う。企画展は年に4回ペースで開催されるため、選考の結果、4名のアーティストが選出される。

「私は“足で稼ぐ”タイプ。時間を見つけて様々な展覧会に足を運び、可能ならばその場所で作家と話します。そのなかから、『今年はこのひと』と思う作家を候補者として推薦します」と野村。

いっぽう、同館シニア・キュレーターの福士理は「自分はネットも駆使して、これは! と思う方にコンタクトを取って、アトリエに伺って作品を見せてもらうこともあります。地方で活動しているアーティストとも連絡が取り合えることがこの方法のメリット」と語る。

「同じ職場で同じ仕事をしていても、アーティストに出会うプロセスはそれぞれ異なります。」(野村)

アーティストもキュレーターも成長する展覧会

そして、展示されるスペースも特徴的だ。project Nの展示会場は、4Fのコリドール(長廊下)。

「コリドールは幅3.5m、全長約40mのうなぎの寝床とも呼べる長大な空間です。“引き”が取れないぶん、細長く線的に延びる空間特性があり、規模としても30mを超える一枚岩の長大な壁面があり、スペース全体では壁の総延長は70m近くなります。これだけの空間を、自分の作品だけで構成するというのは、project Nに参加する若手アーティストにとっては、初めての経験であることがほとんど。たんに作品を並べるだけでは済まされない高度な空間把握力が求められます。それぞれのアーティストがこの空間と向き合うことで、自らの表現を深化させていきます」(福士)

美術館での初個展となるケースも多く、アーティストは担当キュレーターと密な対話を通して展示プランを練り上げていく。

「project Nはキュレーターも非常に学ぶことが多い展覧会です。若手作家は十分な文献資料がないことがほとんど。そのなかで、選考会に向けてアーティストの良さを端的に伝える資料を作り、選考委員にプレゼンすること、展覧会が決まったあとはアーティストと対話し、展示プランを練り、リーフレットを制作することなど、展覧会作りの基本をゼロから行うことばかりなんです。とくに、担当キュレーターが作家の解説を書き、会期中に配布するリーフレットは作家についての基礎的な資料になり、今後の活動の礎になるので気が抜けません」(野村)

記念すべき100回目の展示が開催

そして、10月24日に開幕する「project N 100 富田正宣」は、そのタイトルのとおり、project Nの記念すべき100回目の展覧会となる。1989年生まれの富田は、ボールペン等様々な画材や素材を使って、点描に近い細密な抽象絵画を描く。

「彼の場合は、抽象絵画でありながら、ある意味非常にコンセプチュアルな部分がある。人間の認識や、日々の生活、言語との関わりなど、人間の思考や認識と『描く』ということとの関係についてつねに考え続けている作家です。そして、その思考が最終的に点描になる。彼の作品は、シリアスな抽象的な絵画のようでいて、どこか飄々としたユーモアもある。それがおもしろい」(福士)

富田は丁寧な制作スタイルで、1点を描きあげるのに半年以上かかることもあるという。

「ここまで彼の作品をまとめて見られるのはとても貴重な機会です」(福士)

難波田龍起の遺志を継いだproject Nがスタートし、四半世紀を経た現在。若手作家を取り巻く環境は大きく変化した。それでも、美術館という公的で、かつ大きな空間での展示、キュレーターによるバックアップなどの経験は、依然として代替不可能な価値を持っている。

それを実感しているのは、これまでにproject Nに参加した99人のアーティストたちだ。そのアーティストからproject Nへのコメントが寄せられた。

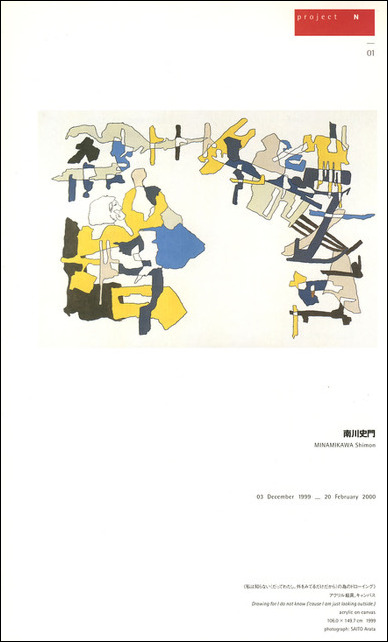

南川史門のコメント

「project N 01 南川史門」1999年

東京オペラシティアートギャラリーのproject Nは、26年前に僕が僕の人生で最初の個展をした場所です。同時に、project Nにとっても、僕はあの(若い作家にとっては)非常に広大な壁に最初に穴を開けた作家です。ふだんこういう文章は書かないのだけど、ちょっと恩返しのような気持ちで思いつく事を書こうと思う。

project Nで個展をして良かったと思う事がある。

それは、どうやら自分には少しは美術作品を作る才能があって、それは時には人に見せる必要があるのだと、そしてやりたい事をやり、良心にしたがっていれば、作品は誰かが必ず観ていて、もし必要があるならばいつかはきっと誰かが手を差し伸べてくれる、とオペラシティがはっきりとあの時の僕に信じさせてくれたからだ。そう思えるくらい、project Nでの個展のオファーは唐突だったし、どうやって僕の存在を知ったのか聞き返したほどで、美術作品らしきものを作り始めてまだ日の浅かった僕にとってはまさに不可解な事だった。当時の僕は自分の好きな事や考えている事がそのまま世の中に通用するという気もしていなかったし、そういった事もゆっくり進めていくつもりだったから、かなり、のんびりと構えていて、、つまり自分の創作者としての未来について特に計画もなく、大きな期待もしていなかった。

字数の制限もあるので、当時のいろいろなことを思い出しましたが省略します。つまり、ありがとう、オペラシティ。ありがとうproject N。そして当時のキュレーターの片岡真実さんと飯田志保子さんにも感謝しています。たぶん直接言ったことはないのでこの場を借りて。おかげさまでその後の26年で僕、数えきれないくらい作品も作り、色々な国でたくさんの作品を展示し、アートを愛し、よく理解する、素晴らしい人々と出会いました。

何もなかった頃にチャンスをくれた人達は忘れないものです。会った事も、活動歴もない、貧乏な若者をいきなりこけら落としに選んだ当時のオペラシティ学芸は凄かったと思います。そしてこれからも、そんな場所であって欲しいです。100回目、おめでとうございます。

小西真奈のコメント

「project N 19 小西真奈」2004年

project N での展示の機会をいただいた時はまだ小さなスペースで、2回くらいしか個展をした経験のないころで、オペラシティのあの長い壁を前に緊張したのをおぼえています。

とにかくその時自分に出せる力を出し切るように集中して制作しました。反響は大きく、この後VOCA 展への推薦をいただくきっかけにもなりました。

このようなチャレンジの場をもらうことで、制作への向き合い方を会得していき、それが今でも制作し続ける力になったと思っています。

貴重な経験をさせていただきありがとうございました。これからもproject N が続いていきますように。

水戸部七絵のコメント

「project N 85 水戸部七絵」2022年

project Nで展示をしたことは、私にとって本当に大きな出来事でした。

コロナ禍で毎日のように世界のニュースが流れるなか、新しいテーマに挑み、2メートルの大きなキャンバスに向かい続けました。気づけば一日に何枚も描き上げ、最終的には100点を超える作品が生まれ、美術館の廊下を埋め尽くすほどになったのです。

また、スペインを代表する作家ミケル・バルセロ氏と同時開催できたことも忘れられません。新表現主義の流れに位置する作家と交流できたのは、とても刺激的で、自分の制作を続ける励みになりました。

多くの方にご来場いただき、東京オペラシティという特別な場で作品を見てもらえたことは、その後の活動を大きく後押ししてくれたと思います。

そして最後に、この展覧会を担当してくださったチーフ・キュレーターの堀元彰さんに、心から感謝しています。

西村有のコメント

「project N 61 西村有」2015年

私は2015年にオペラシティのProject N で発表の機会を得ました。当時は、美術館や公共施設で若手作家を紹介する企画が多く、コマーシャルギャラリー以外にも発表の場が開かれていたように感じます。

私も20代から30代にかけて、そうしたパブリックな空間で作品を見せることを目指して絵を描いていました。美術館が若手作家を取り上げる背景には、いろいろな意味があると考えます。それは支援の場であると同時に、新しい表現にどんな文脈を与えられるかを考える場所でもあると思います。その積み重ねの一つひとつが景色を形作っていくように。

これから絵を描いていく人たちにとって、このような場所が変わらずにあり続けることが何より大切なことだと思います。

村上早のコメント

「project N 66 村上早」2016年

project Nに参加させて頂いた当時、私はまだ学生でした。作家として生きていこうと覚悟を決めて、展示の機会を少しずつ頂けるようになってきた頃だったと思います。

オペラシティでの展示は、自分の作品をまとめて展示できる初めての機会でした。大きな壁面を自分の作品で埋められるのだろうかと不安で、毎日必死に制作していたのを覚えています。作業のため展示会場へ行くたびに、学芸員さん達に挨拶してもらえて、ひとりの『作家』として扱っていただけたことが、当時、まだ作家のスタートラインにも立てていないような私にとって忘れられないくらい嬉しかったことでした。

project Nは、作家としてこれから頑張ろうと思える大きなきっかけのひとつでした。

平子雄一のコメント

「project N 71 平子雄一」2018年

project Nでの展示の機会は、僕にとって大きな転機となりました。同時に個展を開催していたのが五木田智央さんだったということも大きな要因だと思います。勝手ながらに、五木田さんに負けてたまるかと、奮起して無謀にも大型の連作を2点完成させた事は表現の新境地を開拓する事に繋がったと思います(130号を10枚張る作業が大変だった事を思い出しました)。

そして展示を見てくださった海外のギャラリーとの繋がりも生まれ、そのギャラリーとは数々のプロジェクトを行なってきました。

これからも是非続けていただきたい企画ですし、若手や中堅作家の良い力試しの場になることを祈っています。

これまでの参加作家たちが、大きく羽ばたいていくなか、今後もproject N は若手の平面作家の紹介し、躍進のきっかけを作り続ける。これからのproject Nにも引き続き注目を続けたい。