藤本壮介が語る、建築の原点と未来:森のように、つながる建築へ(聞き手:本橋仁)

「藤本壮介の建築:原初・未来・森」会場にて、左から藤本壮介、本橋仁 撮影:灰咲光那(編集部)

世界が注目する建築家・藤本壮介。「Expo2025 大阪・関西万博」で会場デザインプロデューサーを務め、全長およそ2kmにおよぶ《大屋根リング》が大きな話題となった。「大阪・関西万博」が閉幕したいま、イタリア館で人気を博した古代ローマ時代の彫刻《ファルネーゼのアトラス》が大阪市立美術館で展示されるほか、「アフター万博」のイベントが話題を集めている。そうしたなかで、改めて藤本建築の全貌を知る機会として見逃せないのが、森美術館で11月9日まで開催中の「藤本壮介の建築:原初・未来・森」だ。

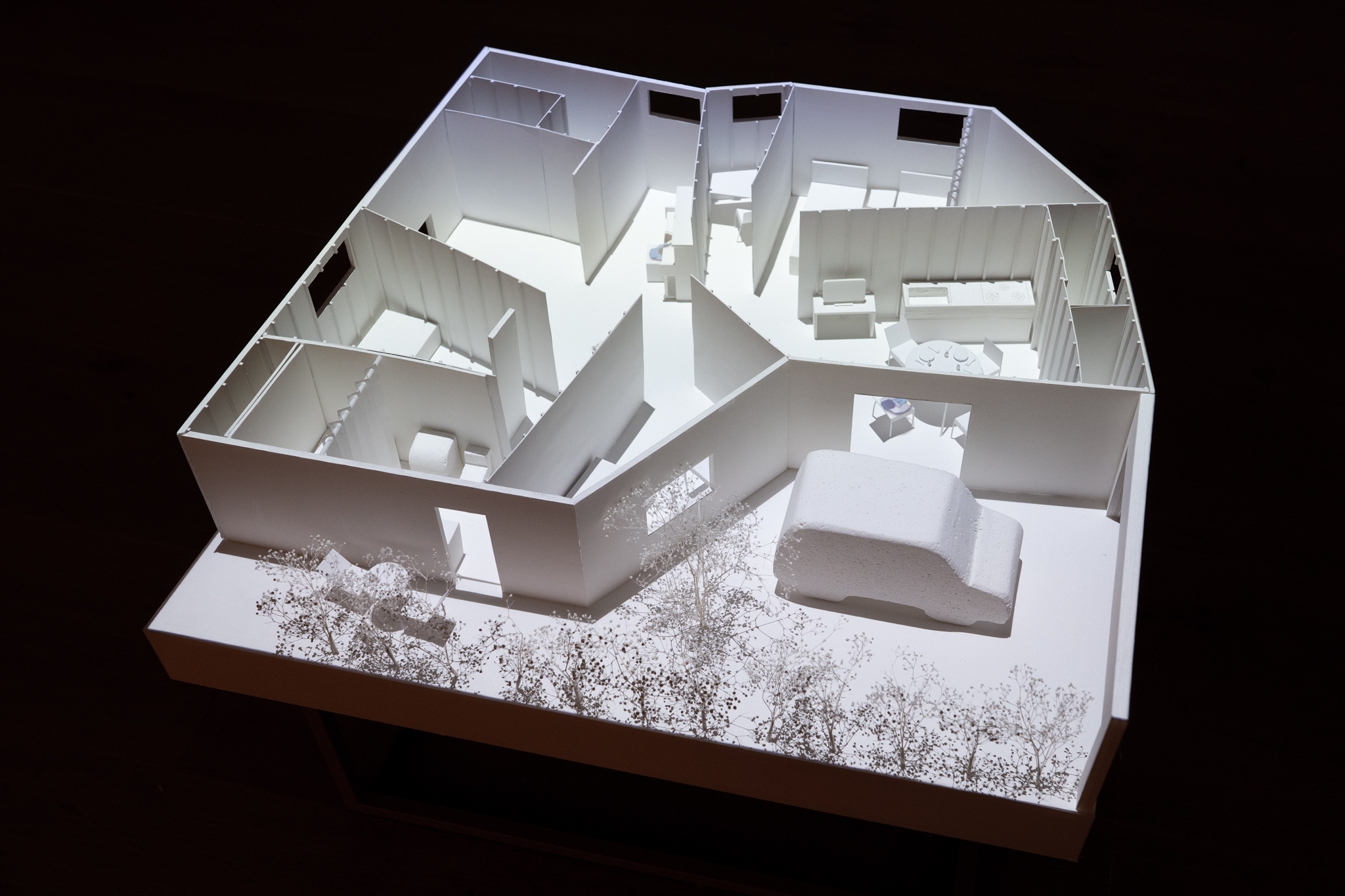

本展は、約30年のキャリアを網羅する初の大規模個展。初期作品から計画中のプロジェクトまで、模型や素材、アイデアの断片が「森」のように展示され、《大屋根リング》の5分の1スケールの部分模型も体験できる。

世界を舞台に活躍する藤本壮介だが、その思想的原点はどこにあるのか。本インタビューでは、聞き手に本橋仁(建築史家、金沢21世紀美術館レジストラー)を迎え、「森」というキーワードを手がかりに、藤本建築の本質に迫る。【Tokyo Art Beat】

精神医療施設という原点

──「森」という概念が今回の展覧会では貫かれています。このテーマのもとで初期作品から聞いていきたいのですが、《T-house》(2005、群馬)を含めて、藤本さんの初期作品では人と人との関係性に焦点があり、内観の扱いに比べて外観はあえて控えめに、むしろあえてデザインをせず投げ出されている印象すらあります。「森」というテーマのなかで、多様性を束ねるプラットフォームとして考えたとき、人間はアノニマスな存在として構想されているのでしょうか。それとも人間同士の関係性のなかに建築を見出そうとしているのでしょうか。

藤本壮介(以下、藤本):人と人の関係は、私のキャリアの最初期から一貫して考えてきたテーマです。1996年に父が経営する精神医療施設《聖台病院作業療法棟》(1996、北海道)を設計したことが、建築家としての原点でもあります。その後すぐに父の親友も医療施設を開業することになり、1990年代後半から2000年代前半にかけて、精神医療施設を手がけることが多くありました。

そこで直面した大きな課題は、もともと精神医療施設が刑務所の建築構造をモデルにしているということでした。真ん中に廊下があり、両側に部屋が並び、廊下の端に監視する人がいるという、管理する側からのみ見られる空間でした。

しかし入居している方々は個人の尊厳を持ち、それぞれのペースや生活スタイルを持っています。父や彼の親友は、この刑務所のような建築スタイルを根本から変えなければならないと考えていました。問題は、それをどう反転させるかでした。20〜40人ほどが生活する病棟で、どのように緩やかに関係を持ちながら共同体を作り、しかも共同体のなかに個人が埋没しないような場所を作れるのか。私たちはこの問いについて、何度も議論を重ねました。

──個人のあり方も尊重されながら、緩やかな関係性が持てる場所、それが「森」のイメージに近いということですね。藤本さんにとっての、森とはどのような場所だったのでしょうか。

藤本:私は北海道の田舎で育ち、裏山が森でした。子供の頃から森で遊んでいたので、森の概念は自分の中に深く根付いていたんです。設計を始めた頃、森の木々は一本一本が違っていて、バラバラに立っているように見えながら、じつはそれぞれが関係性を持ちながら存在していることに気づきました。また、木々で囲われた場には、開けているところもあれば狭いところもあり、人が入ってきたとき、比較的場を選べるような作りになっていますね。

振り返ると、最初の建築が住宅ではなく精神医療施設だったということは、私にとって重要でした。住宅はひとつの小さな宇宙ですが、精神医療施設はある種の社会です。「個」がとてつもなく重要でありながら、同時にそれらがつながり合う共同体も不可欠です。プライベートな場所と都市的な場所という、この両極端なものをどう合わせていくかが根源的なテーマとなりました。

── ただ、藤本さんの設計のスケールが大きくなって、使い手の人数も大きくなっていくと、個人のあり方まで意識を向けて設計をすることは難しくないでしょうか。

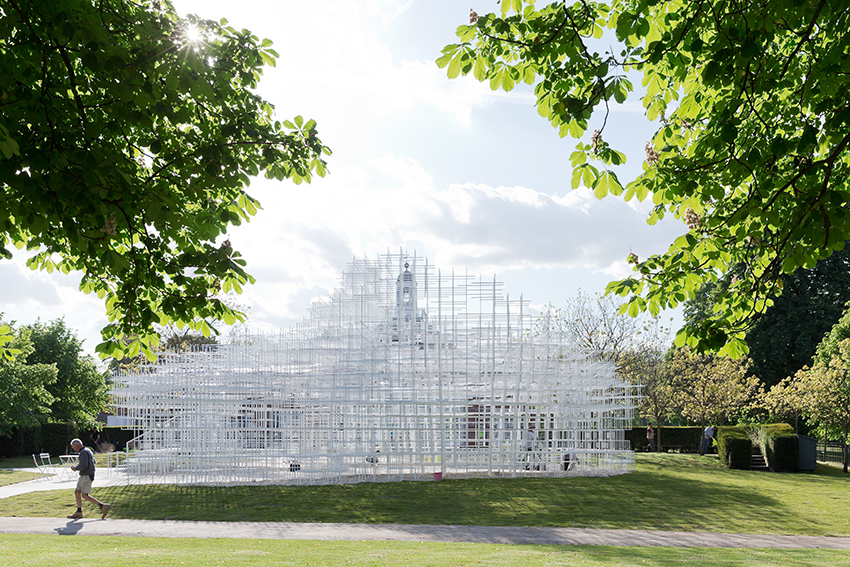

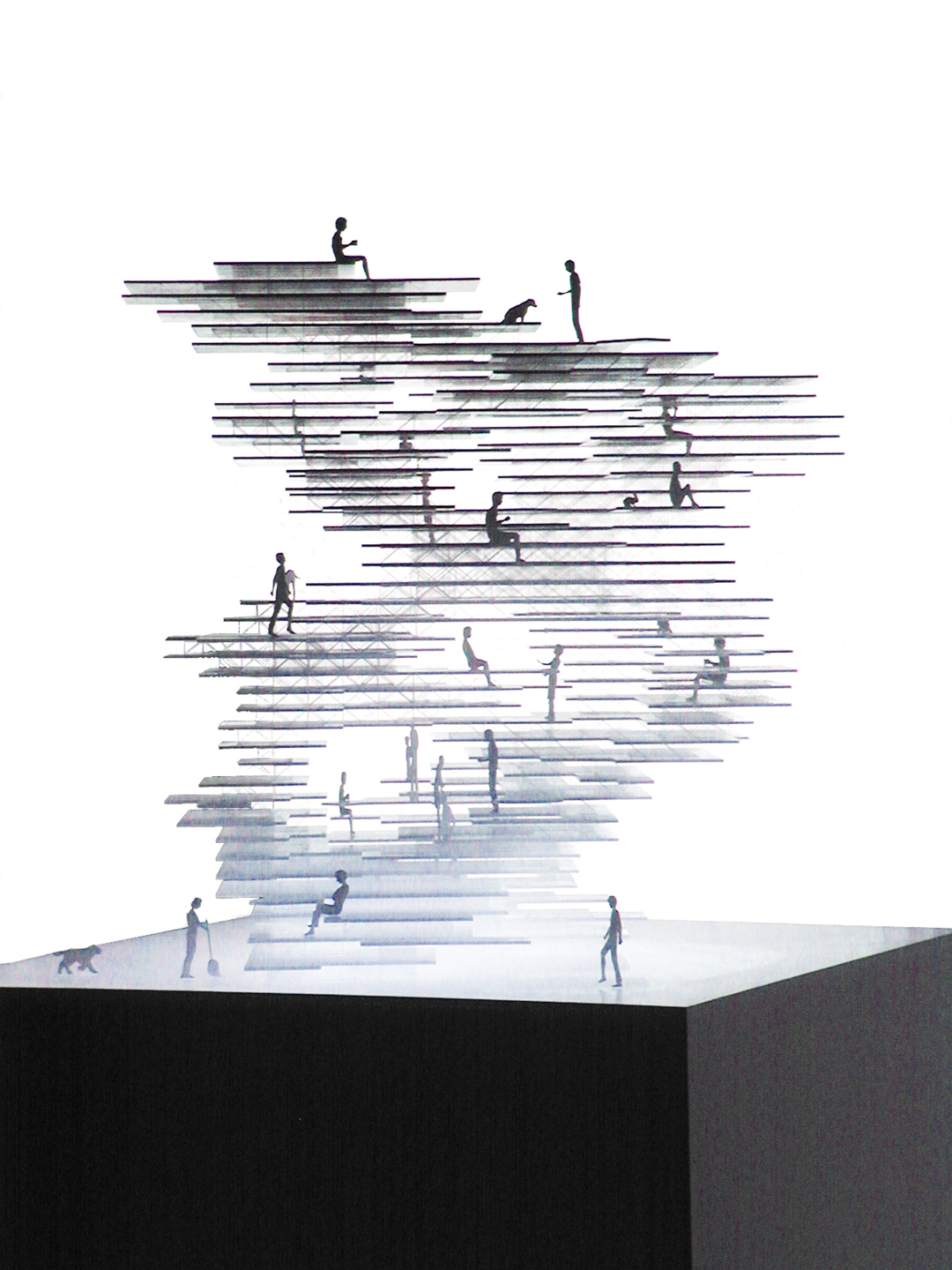

藤本:その意識は、規模が大きくなってもあまり変わっていません。建築の規模が大きくなると「個」は相対的に小さくなりますが、ヒューマンスケールという意味では変わらないです。しかし、たとえば《サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013》(2013、ロンドン)は、私の建築のエッセンスを鮮やかに実現した作品でしたが、同時にこのスケール以上には拡張できないと感じたんです。

もちろん「大阪・関西万博」のような巨大なスケールもあります。しかしそこでも、ヒューマンスケールとの離れ具合をいかにつなげていくかということを、監修と設計の際につねに考えていました。建築がどれほど大きくなっても、人間がそこにいてこそ建築は完成するという信念は変わりません。

「万博」という究極の建築

──「大阪・関西万博」は一般的な建築のスケールを遥かに超えていますね。個人の住宅から、《大屋根リング》まで、これほどに扱うスケールの幅がある建築家はなかなかいません。この大きさに対して、どのように向き合われてきましたか。

藤本:万博は「あらゆる異なる人が集まる場」という意味で、究極的な建築だと思います。丹下健三が1970年の「大阪万博」を都市のモデルとして構想していましたが、今回の万博では、あえて「集まる」ということに焦点を当てました。つながることが現代の万博の価値だとするなら、都市としてではなく建築として作るべきだろうと考えたんです。建築にしては確かに巨大ですが、それが逆に面白さにもなっていると思います。

開幕してもっとも驚いたのは、人々が《大屋根リング》(2025、大阪)の柱の周りに自然と集まることでした。ヒューマンスケールは意識して設計していましたが、あそこまでリアルに人の集まり方が現れるとは想像できていなかったです。建築が人間より大きくなればなるほど、「個」の存在は見えにくくなります。しかし、人間がいるからこそ建築には魅力がありますね。

──建築が大きくなればなるほど、個々の存在への意識は薄くなっていくとも感じます。その意味で、人間をより原始的で動物的な存在として想定しているようにも見えます。

藤本:スケールが大きくなるほど、何かを想定することは難しくなります。よくどんな方を想定して設計しているのかと聞かれますが、パブリックな建築は何かを想定して作るものではありません。むしろあらゆることが起こり得るように構想しています。

私の建築は強さを持っていますが、同時にいい意味での曖昧さも残しています。万博が始まってから、SNSで様々な個々のストーリーが書かれていましたが、あれは好きですね。とくに子供たちのストーリーは、自分にも子供がいるからか、とても嬉しいです。それぞれの人が、それぞれ違う風に感じ取ってくれている余地を残しておくことが大切なんです。

《大屋根リング》になぜ人が集まるのか

──本展を拝見すると、小さな建築模型から実物をスケールダウンした大型のものまで、多様な角度から藤本さんの建築を体験できる構成になっていますね。

藤本:今回の展覧会では、スケールの移行という体験そのものが空間体験と重なり合うように構成しています。《大屋根リング》の5分の1スケールの部分模型は、その中に入り込むことができる大きさでありながら、同時に建築の構造を俯瞰的に理解できるスケールでもあります。体験と認識の両方が同時に成立する、その微妙な境界線を探りました。

また、最後の展示室にある《仙台市(仮称)国際センター駅北地区複合施設》(2031年竣工予定)は15分の1というスケールになっており、建築の全体像を一貫して体感できます。

思い返せば「大阪・関西万博」は本当に未知の領域でした。責任の重さもあり、様々な意味でチャレンジングなプロジェクトだったと思います。スケールのこと、人の集まり方、そして建築が社会のなかでどう機能するか。考え尽くしたつもりでした。

しかし、実際に開幕して人々があの空間に入り込んだとき、想像していなかった風景が現れたんです。どれだけ考え抜いても、最後は建築が実際の使い手に委ねられ、そのとき初めて建築が完成します。想像を超えるものが現れるという現象が建築の面白さであり、醍醐味だと思います。

黄金比とル・コルビュジエへの憧憬

──スケールについてお話がありましたが、万博のような巨大なものから、個人住宅のような小さな建築に共通して、建築家として重要視していることはなんでしょうか。

藤本:スケールのダイナミズムという点では、ル・コルビュジエが人体の寸法と黄金比から作った「モデュロール」が好きです。最初に見たコルビュジエの建物がマルセイユの《ユニテ・ダビタシオン》(1952)でした。それが体感的にも素晴らしかったのですが、何よりもプロポーション体系の力を目の当たりにした体験でした。

大枠に何かを押し込められているというよりは、全体の秩序とヒューマンスケール、小さな秩序が響き合っていることが建築の魅力だと思います。そのうえで、私はかなり見た目にこだわります。寸法の体系としてのプロポーションとはまた別に、物の現れ方としてのプロポーションを気にするんです。

じつは黄金比が大好きで、《House N》(2008、大分)も黄金比で作られています。コルビュジエの《ユニテ・ダビタシオン》でも、ミケランジェロが設計したローマのカンピドリオ広場でも同じような印象を受けました。やはりこれらはすべて黄金比で作られていますね。いまだに迷ったら黄金比にすることもあります。

──面白いですね。現代建築家は黄金比など古典的なプロポーションの存在をあえて語らない印象があります。当然ながら建築の美しさという観点から言えば、プロポーションを整えることは重要です。この点について、藤本さんは同時代の建築も俯瞰しながら、どう思われますか。

藤本:使った方が楽なのに、なぜでしょうね。やはり先人の知恵はすごいです。《ユニテ・ダビタシオン》を目の当たりにすると、ただの四角い建物がとてつもなく感動的な存在として現れます。外形を含め、その分割がすべてコルビュジエなりの黄金比解釈で作られているので、数学的な美と物としての美しさが見事に重ね合わさっています。初めて見たあの衝撃はいまもよく覚えています。

《ファイナル・ウッデン・ハウス》(2008、熊本)を設計する際、35cmの段差で空間を作るということを試しました。じつは家具を作るときのスケール体系と建築のスケール体系は連続しているんです。2段になったらちょうど机の高さになるのが良いと思い、1段の高さを35cmにしました。最初は透明感があるようにして、空間だけが浮いているように構想していたのですが、たまたまこのコンペで木を使った建物がお題になり、木材も全部支給してくれるという条件でした。これは2001年に構想した《プリミティブ・フューチャー・ハウス》の具現化になれると思い、制作しました。

建築が探り続けるもの

──コルビュジエやプロポーションへの言及がなされることは意外でした。ただ、翻ってみると今回のテーマである「森」は、きわめて自然なモチーフです。森というイメージと、プロポーションの問題は藤本さんのなかでどう関係していますか。

藤本:意識としてはコルビュジエを参考にしながらやっているつもりでしたが、やはり比率の力はすごいです。どこまで巨大化していけるか。でもどこまでもはいけないですけどね。それが建築の面白さでもあり、たとえば《ユニテ・ダビタシオン》が倍のスケールになったら、暴力的な塊になってしまいますね。

森にスケールがないとも言えますが、私はやはりあると思います。森はどこまでも広がっていっていいですが、森を建築としたときには、それが建物全体と有機的に連動していないと、全体像も輝かないという両義性があります。

たとえばゴシックの聖堂に魅力を感じるのは、異なるスケールが同時に存在しているからです。大聖堂という巨大な空間でありながら、細部には人間の手によって刻まれた小さな装飾が丁寧に施されています。人間より小さな微細な世界、人間が身を置く世界、そして天井へと視線が導かれる神の領域。これらの異なるスケールが、互いに有機的かつ複雑に関係を結びながら、ひとつの建築空間を形成しています。

──それは、藤本さんが影響を受けたニコリスとプリゴジンの『複雑性の探究』(1993)で論じられている複雑系の考え方に通じるものに感じます。

藤本:そこは私の建築の根底にあると思います。振り返れば、当時は明確な理論があったわけではなく、試行錯誤を重ねながら「こちらの方が良い」という判断を積み重ねていました。人間がより快適に感じる、より豊かに感じる方向へ、自然と向かっていくわけです。その感覚は必ずしも方法論として体系化できるものではなく、明快に論理化することも難しいです。しかし、異なるスケールが共存しながらつながり、紡がれていくような空間の作り方には、確かな手応えを感じています。

歴史的な建築にも、そうした感覚は共通していると思います。たとえばイスタンブールに位置する、かつてキリスト教の大聖堂として使われたアヤソフィア大聖堂のモザイク画は、微細なものを丹念に詰めていくことで密度感を生み出し、それがキリストや天使の図像となり、建築全体のスケール感へと連続していきます。先人たちは経験を積み重ねることで、奇跡的とも言える状況を生み出してきました。

いっぽうで、近代建築はあえて装飾を剥ぎ取ることで建築の本質をあらわにしようとしました。その大胆な試みは刺激的でしたが、面白いことに様々な実験を経た後、コルビュジエが《ロンシャンの礼拝堂》(1955)で精緻な関係へ回帰しています。建築はつねに揺れ動きながら、何かを探り続けているのかもしれません。

異なるものが共存する「森」へ

──近年、若い世代の建築家たちと話していると、様式や装飾に再び関心を持ち始めていることに驚きました。近代建築が剥ぎ取ったプロポーションや古典的なテクニックを、もう一度見直そうという動きも出てきています。

藤本:面白い流れですね。建築は、機能的に考えればひとつの解が見出せそうに思えますが、実際はそうではない。つねに答えがない状態で、皆が当たり前のように作り続けているわけです。

人間と社会がそもそも矛盾に満ちています。それを受け止める場としての建築は、どうしても矛盾を抱え込まざるを得ない。それを無理に整理しようとすると、人間が排除され、かえって人間にとって居づらい場所になってしまいます。

──無理に押し込めない冗長性を持つ空間として、「森」という概念があるわけですね。

藤本:そうです。森は矛盾や多様性、異なるものが共存する状態だと思います。様々な共存の仕方がありますが、有機的に少しずつ関係を持ちながら共存するとき、つながりが生まれます。

この「つながり」への意識は、ここ10年で強まってきたように思います。「大阪・関西万博」のような巨大プロジェクトに携わるいっぽうで、東日本大震災を経験したり、世界がよりバラバラになっていく状況を目の当たりにもしてきました。そうしたなかで、建築が果たすべき役割として、人や場所を「つなぐ」ということをより強く意識するようになったのだと思います。

本橋仁

本橋仁