【対談】岡田裕子×中嶋泉:女性がアーティストとして生きること、“消えた女性作家”の作品をステレオタイプから解放すること

左から、中嶋泉、岡田裕子 「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」(東京国立近代美術館)会場にて

「子供ができたときも『引退だね』と何人からも言われたり。美術って文化的な場所だと思っていたのに、こんなに頭が古いのかと」

女性が芸術家としてキャリアを歩み続けるには、様々な困難がある。ときに「女性らしさ」というステレオタイプなものさしで作品を判断され、ときに結婚や出産というライフステージの変化で制作がしづらい状況になるなど、その障壁の数々は枚挙にいとまがない。冒頭にあげた言葉は、本対談でアーティストの岡田裕子が自らの経験を語ったもの。周囲からの言葉の時代錯誤っぷりに驚くが、こうした心ない言葉はいまだに後を絶たないという。では、そんななかで、自由に楽しく活動を続けるには、どうすればいいのだろうか?

そんな問いに対するひとつのヒントになるかもしれない展覧会、「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が東京国立近代美術館で2月8日まで開催されている。

豊田市美術館(2025年10月4日〜11月30日)を皮切りに、東京の後は兵庫県立美術館(3月25日〜5月6日)へと巡回する本展は、1950〜60年代に活動した日本の女性の美術家による創作を「アンチ・アクション」というキーワードから見直すもの。本展の学術協力も担う中嶋泉(大阪大学大学院人文学研究科准教授)が著書『アンチ・アクション』(2019)で示したジェンダー美術史研究の観点を足がかりに、14名の美術家による作品約120点(各会場の展示は約100点)を紹介する。

今回、展覧会場に中嶋泉と岡田裕子が訪れ、対談が実現。岡田は昨年「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」で発表した新作インスタレーション《井戸端で、その女たちは》(2025)で、関西で活躍した日本の女性の物故アーティスト9人を取り上げ、彼女たちが自らの作品や作家としてのあり方を“おしゃべり”する空間を作り上げた。そのうち、戦後に「具体美術協会」で活動した白髪富士子、山崎つる子のふたりは、「アンチ・アクション」展の出品作家でもある。

これまでジェンダー美術史の領域で研究を行ってきた中嶋と、日常のなかにある妊娠・出産をはじめとする“主婦”や“女性”としての経験を作品で表現してきた岡田に、本展の見どころや自身の仕事や歩み、アーティスト・カップルであることなどについて話を聞いた。【Tokyo Art Beat】

*本展のレポートはこちら

*本展を企画した3館のキュレーターへのインタビューはこちら

*愛知会場のレポートはこちら

彼女たちが「いた」という事実を、取り戻す

——1950〜60年代に活躍していたにもかかわらず、その後、多くが歴史から姿を消した14名の女性の芸術家の作品を取り上げる、今回の「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展。岡田さんは会場でどんなことを感じられましたか?

岡田 今回の対談に声をかけていただいた理由のひとつに、私が「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」で発表した《井戸端で、その女たちは》(以下、《井戸端で》)があると思います。同作はまさに、油断すると歴史から消えてしまいそうな女性の物故作家を9人選び、古井戸の周りで私が演じた彼女たちの声の会話劇が展開されるインスタレーションで、そこには「アンチ・アクション」にも出ている白髪富士子や山崎つる子も含まれていました。

この作品の制作を始めた当初はその存在を知らず、中嶋さんの本を読めていなかったんです。それに、時代が現代に近い作家を扱う場合、いまを生きておられる近親者の方にはどう思われるだろうかと気にしてしまい、そもそも戦後の作家は構想から外していて……。でも、リサーチを進めるうち、この時期の作家はやはり外すべきではないと思い至り、取り上げることにしたんですね。

とは言っても、作品を実見できる機会はほとんどなかった。だからまず、本展で作品を見られたことがとても感動的でした。白髪の《白い板》(1955/1985)とか、間近にテクスチャを感じられて嬉しかった。作品が残り、死蔵していないことがどれだけ重要かを感じました。会場にあった年表や相関図も、私にとってツボでしかなくて、さらに興味が膨らむ展示でした。

——作品が見られないというのは、中嶋さんの研究の出発点でもあったそうですね。

中嶋 ええ。岡田さんが仰ったように、私もある時点で作品が見られない状態にあることに気づいたんですよね。草間彌生や田中敦子のように現在世界的に評価されている作家と同時代に、当時は同じくらい評価されていたのに、資料も作品も残っていない作家たちがいる。なぜ残っていないのか。作品が良くなかったからなのか。でも、当時の評価を調べると決してそうではない。だったら研究すれば何か分かるんじゃないかと思ったんです。

岡田 私も以前から美術館のコレクション展などを見ていて、明らかに女性作家の作品展示が少ないことに疑問があって。最近になって美術館側も急いで購入を増やしている印象もあります。実際、いま保存や研究をしないと、作品が散逸してしまうし、作家本人を知る家族や関係者の記憶も消えてしまう。いまがすごく重要な時期で、正念場なんだと感じます。

中嶋 岡田さんはご活躍を始めるのが早かったのでずっと年上の先輩だと感じていたのですが、じつは私たち、ほぼ同世代なんですよね。お互い1970年代生まれで、同じ時代を生きてきた。それで腑に落ちたのですが、私たちが活動を始めた90年代は、本展の作家もまだご存命の方が多かったわけです。その頃に動けなかった悔恨や、彼女たちが「いた」という事実をいまからでも取り戻したいという思いが、私たちには共通しているのかなと思います。

1990年代、アウェイのなかで歩み始めた頃

——岡田さんが活動を始めた頃の女性作家を取り巻く状況はどのようなものでしたか?

岡田 中嶋さんの書かれていることにはすごく共感する部分があって、というのも私、90年代はずっとアウェイ感があったんです。23歳くらいから作品を発表し始めましたが、ブレイクしたことなんて一度もなくて。地味に30年以上も制作を続けているだけで。

90年代初頭はバブルの余韻もあり、美術界全体にはしゃいだ雰囲気が残っていました。女性の作家には「ミューズ」のような役割が求められ、若くて美しくて、スタイリッシュなファッションに身を包んで作っている人が注目される時代だと感じていました。 でも私はそこに当てはまらないタイプで、いまいち鈍くさい見た目でしたし。別にそれを気にしていたわけではないけど、ただその空気に「これでいいのかな」とは、つねに感じていたかもしれません。

——当時、なんとなく感じることがあった?

岡田 感じるものはやっぱりありましたよね。業界や社会が、若くて美しい「女の子」を求めているんだなと思ったから、そこには一線を置いたキャラや作風でいたいと思っていました。 美術の世界で長く活動していると、消費され、使い捨てられていく人たちも多く見てきた。だから、自分は自分のペースで続けるしかないと思っていた気がします。

中嶋 私は2000年からアートスペースでアルバイトをしていたんですが、当時はバイトの女性は「女の子」って呼ばれていましたね。役割分担がいまより明確で、居心地は悪かった。美術は大好きだけど、どうやってこの世界で生きていくか、いつも考えていました。

いっぽうで90年代後半には、小勝禮子さんや笠原美智子さん、長谷川祐子さんたちによる企画を通して展覧会でも「ジェンダー」という言葉が見られるようになる。女性作家たちが活躍し始めた時期で、私のなかでは岡田さんはそのおひとりで、スターのような存在でした。

岡田 自分的にその自覚はなかったんですが……たしかに98年のVOCA展(上野の森美術館)に男女の恋愛のすれ違いをテーマにした作品《あのとき私は泣いた、でも、それが何故だったのか、今ではよく思い出せない》を出展した際、笠原さんに会場で声をかけられ、その後「LOVE’S BODY―ヌード写真の近現代」(東京都写真美術館、1998)に呼んでいただきました。 当時は、私自身は、フェミニズム・アートも「ジェンダー」って言葉もふわっとしかわかっていなかったんです。ただ自分の日々の生活から発想したものを作品として昇華させていたら、それが「そういうもの」の対象になるんだと展覧会に呼ばれてから知ったんです。

その後、ブルックリン美術館のフェミニスト・センターのこけら落とし(「Global Feminisms」展、2007)に呼んでもらい、そこで初めてジュディ・シカゴの本物の作品を見ることができたり。この分野に関して美術大学で学んだことはなく、社会に出て作品発表をすることを通じて知識を得ていった感じでした。

中嶋 そういう経路だったんですね。てっきり理論をご存知で、コンセプチュアルに作っておられるのかと思っていました。

岡田 全然です。ただ、子供の頃には「ウーマンリブ」という言葉は知っていて、その女性たちが言ってることはまともなことなのに、社会からは煙たがられているという風潮は感じていました。 あと、90年代はジェンダーへの注目が高まった時期でしたが、その後2015年頃に小勝さんと初めてお話しした際には、「業界ではフェミニズムやジェンダーはもう『古い』って言われるのよ。古いも何もないわよね」と仰っていて。そういう立場の難しさはつねに感じていましたね。

中嶋 2000年前後には社会全体が保守化して、ジェンダーフリー・バッシングが高まった時期がありました。美術館でも「なぜ一部の女性の表現をそんなに大事にするのか」と言われたり。私が危惧するのはジェンダーという概念が消費されてしまうことです。岡田さんのお仕事は今後ますます重視されるはずですし、「アンチ・アクション」展も面白いと言ってくれる方が多いのですが、ジェンダーを一過性の流行りとして扱うことを繰り返すのではなく、議論を重ねて状況や歴史を変えていかなければと思っています。

——中嶋さんも仰ったように、岡田さんの作品は現在の視点から見るとかなりジェンダーに関して意識的に感じられます。戦後、男性の作家や批評家が「アクション」的な表現に傾倒するなか、女性の作家が探った異なる可能性を中嶋さんは「アンチ・アクション」と呼びましたが、岡田さんのなかで、活動を始めた頃、似たような「戦略」はありましたか?

岡田 戦略というか、これは気質だと思うんですけど、ほかの人がやっていないことをやりたいというのがあって。それが、社会的な問題と交差することがたまたまある。ただ、新しいやり方をやろうとして、評価されない経験は何度もありました。たとえばVOCAに写真のコラージュ作品を出したときも、審査員の方に「写真は、ちょっと表現手法が早かったね」と言われて。でも、翌年にやなぎみわさんが受賞したときは「写真じゃん!」って思いましたけど(笑)。写真は学生時代に伊藤俊治さんの授業で面白さに気づきました。初期はドキュメント性と平面作品を交差させるようなアプローチの作品を制作していて。セルフポートレイトをベースにした《モザイクの女》(1996)という作品は、初めてのギャラリーでの個展で展示したものです。

戦略の話ですが、長いスパンの戦略と言いますか、活動するはじめのときから考えていたことがありました。22、3歳の頃に「老婆になってもできる仕事」として、美術家になろうと決めたんです。老いて歩けなくなっても、病床であっても何を作ろうかと考え続けられる仕事だろう、と。

中嶋 今回あらためて略歴を拝見して、作家で生きることを意識して、ずっと継続的に発表してこられたことを強く感じました。当時、若手の女性作家を自身のスタジオで多く雇っている著名作家が、「女の子は作家になっても消えちゃうからサポートしている」と話すのを複雑な思いで聞いた記憶があって。それほど「女の子」というアイデンティティで消費される構造があった。 でも岡田さんはそうではなく、美術界に新しい視点をもたらそうとしているように見えた。それはやっぱり「戦い」だったんじゃないかなと。それが、そんなにシリアスに感じないのも岡田さんの面白いところですが。

岡田 楽しいから作り続けられているというのがすごくあって。駆け出しの頃は、男性の先輩作家に服装が「アーティスト(の女の子)らしくない」とダメ出しされたこともあったけど(笑)、私には自分を実物より良く見せたいという感覚がなかった。そのぶん、作品に集中しようと思ってやってきました。

中嶋 岡田さんの作品は、恋愛や生活など、ご自身の人生につねに応答していますよね。

岡田 そうですね。それは自分のスタイルとしてやろうと最初に決めて続けてきた部分でもあります。日常にはストレスや痛みもある。それらを作品化して向き合うことは作る方も見る方も心が痛むかもしれないけれど、同時に、自分の癒しにもなっているし、そのつらさも含めて観客と共有していくことが重要だなと思って。

中嶋 最初に拝見したのは《SINGIN’ IN THE PAIN》(2004)(編集部注:団地に暮らす主婦がビニール傘を手にミュージカル映画『雨に唄えば』風に踊り、最後に傘で自らの腹を刺す映像作品)でしたが、「こんなことをして大丈夫なのか」と思ったんです。 当時、女性がパーソナルなものを扱うことには、周縁化や、特殊な場所にいると見なされるリスクがあったはず。私自身も美術でジェンダーやフェミニズムをやりたいと言ったとき、「やらないほうがいい」と散々言われましたから。だから、あの作品は本当に強烈でした。

主婦をめぐる状況を、笑いで批評する——《SINGIN' IN THE PAIN》《愛憎弁当》

——《SINGIN' IN THE PAIN》は、主婦のストレスを扱う点など、先行世代の出光真子やマーサ・ロスラーのフェミニズム・アート作品にも通じるものを感じます。同作はどのように生まれたのでしょうか?

岡田 日常のなかの怒りや疑問が発想の出発点です。当時、埼玉のベッドタウンにある家賃5万5000円のアパートに住んでいて、子育てに疲れ切っていたんですね。「(家庭の主婦は)幸せでなければ」という社会のイメージ、その圧力がすごく暴力的に感じられました。この頃、 ニュースか何かで「主婦は社会とつながっているから自殺率が低い」という情報を見たんですが、実際には自死で亡くなった主婦の友人もいました。子育てのために公園にいる埼玉のベッドタウンのお母さんたちを見て「みんな本当に幸せなの?」とずっと思っていました。それがきっかけです。作品では、私が演じる主婦は、最後に傘で切腹するんですけど。

中嶋 切腹なんですね。

岡田 そうですね。日本の専業主婦ってメイドみたいというか、ギャラをもらえない労働者みたいじゃないですか。だから自殺は日本的に切腹がいいかなと。 タイトルはハリウッド映画『雨に唄えば(Singin' in the Rain)』(1952)のパロディですが、そもそも「核家族の幸せ」というイメージ自体、戦後アメリカのメディアや映画から輸入された幻想ですよね。日本がそれにかぶれたことで歪みが起きているのでは、という意識もありました。

最後のオチは、自殺ではありますが「脱皮」とも読み取れるかなと思います。主婦が自ら環境や意識を変えるのは切腹して死ぬくらい大変なことだけれど、この登場人物はそこへ一歩踏み込んで人生を変える人なんだと解釈すれば、明るい話にもなるかなと。当時は仕事を辞めて主婦になることを「寿退社」と言われたりしたので、幸せでいなければならないことの圧力を感じていましたが、最近は経済的に共働きせざるをえない家庭も多く、時代によって立場のとらえ方が変わるなと感じたりします。

中嶋 先日、授業で出光真子さんの《主婦の一日》(1977)(編集部注:出光自身が演じる家の中の主婦が、モニターに映る目に監視されながら家事などをこなす映像作品)を見せたんですが、学生からは「専業主婦は優雅だ」という感想がありました。 いっぽう、監視する目にさらされているというプレッシャーは、とくに女性の学生には強く伝わっていた。いまも働きながら家事も全部やるという意味で、状況はあまり変わっていないのではないでしょうか。

岡田 むしろ倍、大変になっているのかもしれませんね。 子供を保育園に通わせていた頃、園長先生が「たまにはぶっちゃけ話をしようの会」を開いてくれたことがあって。まさに女たちの「おしゃべり」の会なんですが、普段は園の玄関で挨拶しかしないお母さんたちが猛烈に愚痴り始めて。 たとえば看護師として働いているのに家事まで全部自分でやっていて夫はやらない、「マジで死ねって思う」とか(笑)。小学校時代は、毎日朝5時に起きて3人の子と夫の分のお弁当を作ってから、昼はパートに出て、夜は家で家族のご飯を作ってからまた出て朝までカラオケボックスでバイトするお母さんがいました。みんな本当に大変ですよ。

《愛憎弁当》(2007)も、まさにそのお弁当のプレッシャーがテーマでした。アメリカの料理番組風に、私が演じた架空のお料理の先生が子供の教育をテーマにしたお弁当レシピを作るという作品ですが、私自身一度幼稚園のお弁当を作るのを忘れてしまい、咄嗟にコンビニのサンドイッチを持たせたら、先生に「買ったサンドイッチなんてかわいそうだから、いまから家に戻ってお弁当を作ってからもう一度届けてください」と突き返されたことがあって……。日本のお母さんの手作り弁当文化は命がけの恐ろしい世界だなと思いました。

中嶋 お弁当が愛情の証明になっているんですよね。でも、そうしたご自身の過剰な体験を記号化して笑いに変える手法は、岡田さんの作品を貫く特徴だと思います。

夫も家事育児を「手伝う」とは言うけれど、あくまで主体ではなく「手伝う」という立場だし、みたいなことは一般的によく見られます。だからこそいま、若い女性たちには岡田さんの作品を見てほしいんですよね。思うのは、1990年代の終わり頃、「ジェンダー」や「デ・ジェンダリズム」という言葉が出てきたとき、私はもう、これからはジェンダーを乗り越えて自由になるんだと思っていたんですね。

岡田 私も思っていました。これからどんどん自由になるんだって。

中嶋 男も女も関係ない世界になるんだと思っていたけど、全然そんなことはなかった。だからこそ、当時何が起きていたのか、そしてもっと前の「アンチ・アクション」の世代の女性たちがどんな生活をして、どうやって作品を作っていたのかを知る必要がある。 そういうことを考えるために美術史があってもいいはずなのに、これまでは生活の話が抑圧されて見えてこなかった。それはすごくもったいないことだと思います。

男性が妊娠・出産する未来をSF的に問う——《俺の産んだ子》

——男性が妊娠・出産することをSF的に描く2002年の《俺の産んだ子》についても、制作の背景をぜひお聞きしたいです。

岡田 この作品は、その前からもなんとなくあった、生活におけるひらめきが作品になるという制作において、手応えを明確に自覚した作品かもしれません。

そもそも、当時は作家を続けるなら結婚や出産はタブーという空気があった。そんななか私たち夫婦(編集部注:岡田のパートナーは美術家の会田誠)は、「アーティスト同士で子供つくるのもいいんじゃね?」みたいなノリで子供をつくり、 あえてバカップル的に大げさにアピールしようと、生後3ヶ月で「会田誠+岡田(会田)裕子+会田寅次郎 三人展」(ミヅマアートギャラリー、2001)を開催して、新生児の写真を展覧会のDMにして美術関係各所に送りました。普段は世の家族写真系のハガキは冷めた目で見ているタイプですが、作家が夫婦になり家族も作り得るのだということをポーズとして示すためにやったんです。

でも、実際に母になる生活が始まると、むちゃくちゃ大変で。たとえば、当時は駅にエレベーターがない場所も多くて、ベビーカーを担いで階段を上り下りしていました。社会の仕組みが、子連れに対して全然優しくない。 それは、たとえば高齢者や身体にハンデがある人に対してもそうだということで。でも、私がひとりの母親として不満を発信しても、「女はそんなことを考えるんだ」で終わってしまうと思いました。だったら、立場を逆転させて男性が産むことにすればどう思うだろう? という単純な発想の転換からこれを作り始めました。

制作にあたっては、幼馴染で社会学や生命倫理の研究をしている武藤香織さん(現・東京大学医科学研究所教授)に相談しながらリサーチし、肉付けしていきました。男性が産む設定にすることで、一般的な女性の妊娠・出産の苦労だけでなく、マイノリティの問題など社会の様々な課題が浮き彫りになるのが面白かったですね。 最初は「男に産ませりゃいいじゃん」という失礼な発想だったんですが、作っているうちに、この主人公の男性は、苦労や、差別を受ける可能性も承知のうえで一生懸命産もうとするなんて、なんて素晴らしい人なんだろうと、主人公が大好きになっていった作品でした(笑)。

中嶋 《俺の産んだ子》の延長でつくられた「未来図」(2003)という写真のシリーズも衝撃的でした。渋谷系の男の子たちが妊婦姿になっている。

岡田 このモデルは若い頃のChim↑Pom from Smappa!Groupの卯城竜太さんと林靖高さんです。当時、彼らはまだグループ結成前で、ギャラリーにバイトで来ていたんです。《俺の産んだ子》のあと、当たり前に男性が産んでいる未来を想定した写真作品を作ろうと「笑顔のかわいい男の子」を探していたら、ギャラリースタッフが「ここにいるじゃん」と、それがこのふたりで。ふたりともセミヌードもふたつ返事で快く引き受けてくれ、「パンツ脱がなくていいんすか?」とか言ってましたね。

中嶋 タトゥーも入っていて、当時としては新鮮な光景でした。

岡田 じつはお腹の部分は、出産前夜に自分で撮っておいた自分のお腹をPhotoshop加工で移植したものです。この、Chim↑Pomのふたりが再展示を見に来て、「あの腹のなかに、とら(子の会田寅次郎)が入ってんだよね」って言っていて。言われてみれば確かにそうで、不思議な気持ちになりました。《俺の産んだ子》は、ニューヨークで上映したとき、ゲイの方たちが「私も産みたい!」と共感してくれたことも印象的でしたね。

心無い言葉への怒りから始まった、過去の女性作家のリサーチ——《井戸端で、その女たちは》

中嶋 「アンチ・アクション」展にもアーティストカップルが何組も登場します。そこに典型的にあるのは、夫が制作を続け、妻は子育てをして発表がなくなっていく……というあり方で、こうした女性たちの物語は、どうしても「かわいそうな犠牲者」といった悲壮感が前面に出てしまいがちです。でも、岡田さんの表現にはそれがないですよね。

岡田 《井戸端で》を作るとき、彼女たちをたんに「かわいそうな人」として扱うのは失礼だと感じたんです。調べるほど、みなさん優れた作品を作っているし、たまたまスターにならなかったからとか、そういう理由で不幸に落とし込むのは嫌だなと。 だからシナリオには笑いを入れました。そのほうが悲しみも引き立つ。私自身、認められなかったと呪って死ぬより、笑っているアーティストお婆さんになりたい。そういう望みを投影しているのかもしれないです。

中嶋 あの作品を見て、研究の限界と、アートの可能性を痛感しました。美術史で埋もれた女性の作家を探しても、作品はあっても「声」が見つからないんです。 フィクションの力で彼女たちにおしゃべりをさせるというのは、研究では絶対にできない、アートならではの豊かなアプローチだと思います。あの脚本を作るのは大変じゃなかったですか?

岡田 書く前のリサーチが大変でした。彼女たちの人生を調べていると、時にはそのつらい感情も伝わってきて。脚本は最後に一気に書いたんですが、書き始めるまでが長かったです。

私の手書きによるメモのコラージュ作品は、そのリサーチの痕跡です。資料が少なくて図書館の閉架でしか読めない本も多く、メモを取るしかなかったんですが、手書きで言葉を書き留めるうちに作家のことが自分の中に入ってきた。そこに何ヶ月も費やしました。

中嶋 あの作品の構想は、そもそもどうやって生まれたんですか?

岡田 やっぱり、怒りですね。私、心無い言葉をかけられることも多くありました。子供ができたときも「引退だね」と何人からも言われたり。美術って文化的な場所だと思っていたのに、こんなに頭が古いのかと。「子供が“作品”だもんね」なんて言われてさ……。

中嶋 表現する場なのに、全然リベラルじゃないですよね。

岡田 そう。それで、最近、かなり大きなパンチを食らったんです。「会田さんと結婚しなかったらアーティスト辞めてる」とか、「七光り」とか言われたんですね。 30年以上これだけ頑張って活動を続けていてもまだそんなことを言われるのかと、結構なダメージで。

それで、すごい虚脱感に襲われたのですが、ストレスって溜まると発想の爆発力になるというか。1、2ヶ月くらい落ち込んだ後に、「じゃあ、私よりずっと先輩の女性アーティストたちはどうしていたんだろう?」と、気になったんです。そこからリサーチが始まりました。

中嶋 女性の作家はロールモデルが少なく、人生の指針を見つけるのが難しいですよね。草間彌生もジョージア・オキーフを一生懸命慕っていたわけで。 最近は長島有里枝さんのようにフェミニズムを学び直したり、自身の実践を美術史のなかで見直したりするアーティスト・リサーチャーも増えていますが、岡田さんはその先駆けと言えるかもしれない。

岡田 頼れる先輩もいなかったし、辞めてしまう人が多かった。トップアーティストは海外からの逆輸入型が多く、日本で活動を続けている同世代は本当に少なくて。ずっと孤独感はありましたね。でも、過去の女性の作家をリサーチをしていると、だんだん彼女たちが乗り移ってくるというか、憑依してくる。勝手に親しい友達のように感じ始めて癒やされる部分もありました。

中嶋 本当に岡田さんが作家たちに憑依していますよね。井戸端の設定はどこから?

岡田 制作途中で「神戸六甲ミーツ・アート」の参加が決まり、会場としてホテルのラウンジを使えることになったのが大きいです。ここなら女性が集まって話している雰囲気が作れると。あと、馬鹿馬鹿しいのですが、「六甲のおいしい水」ってあるじゃないですか。

一同 (笑)

岡田 それで水をキーワードにしようというところからの、井戸から井戸端会議という発想です。 井戸ってあの世とこの世の境界のような場所でもあると感じるので、幽霊との相性もいい。あと、「水に流す」という言葉があるように、彼女たちの恨みみたいなものを水に流して笑い合えたらいいな、という意味も込めています。

中嶋 井戸端にあるのが「声」 というのがとても良くて。「アンチ・アクション」展でも会場に掲出する作家のポートレイトをどうするかという議論があったのですが、女性が姿を現すと、どうしても顔やファッションといった見た目で判断されてしまう側面がある。だからこそ、姿を見せず声だけで存在を感じさせる手法は新鮮でした。

そして、おしゃべりという点も重要ですよね。1970年代のウーマンリブ運動では、男性中心の学生運動における抽象的な「議論」に対し、女性たちの目的のない「おしゃべり」の価値が見直された。それをリアルに蘇らせるのはアートにしかできない表現ですし、私も一緒にラウンジで語っているような、ほかにはない体験をすることができました。

岡田 ありがとうございます。私は個人的な経験から出発するんですが、最終的には作品を自分から遠くへと突き放したい欲求があるんです。だからSFになったり、幽霊が出てきたりする。 私にとってドキュメント作品はすごく難しいものなんです。「本当のこと」を伝えるのは難しくて、現実を記録したとしても、脚色すればいくらでもズレてしまい、自分の都合のいいものになってしまう危機感がある。だからドキュメントの手法ではなく、実際の出来事や自分が感じたことを元に、組み立て直して作品として見せる。自分はそういうアプローチでやりたいと思っています。

中嶋 自分の研究の話で恐縮ですが、かつての美術批評を調べていると、対談記事などは完全にボーイズクラブなんですね。男性だけが議論していて、あの特殊な言語空間に女性が入っていくのは非常に難しかったと思う。私、『アンチ・アクション』を出版したとき、いろんな人から「すごい怒ってるね」って言われたんですね。たしかに怒りも大切ですが、じつは調査中、私はほとんど笑っていたんですよ。男の人たちがマウントを取り合っているのがおかしくて。でも、研究書にはそのおかしみまでは書けない。 その点、岡田さんの作品では、女性たちが批評の言語ではないレベルで会話をしている。夫についての愚痴なんかも出てきますが、ああいうリアリティを描けるのは岡田さんにしかできないことだと思います。

岡田 私も芸術家夫婦のストレスと怒りがあるから、芸術家の妻は気になるんです。 調べてみると、江戸時代の池玉瀾は夫(池大雅)と対等に渡り合っているのがすごくて、明治以降のほうがかえって「女性であること」の悩みが強くなっているようにも感じましたね。

白髪富士子さんも、ご本人は夫(白髪一雄)を支えて満足な人生だったと思うんですが、個人的には、もし制作を続けていたらもしかして一雄さんよりも売れたのではと思ってしまいます。実際は出産を機に制作を止めていて、没頭するタイプだから家庭が回らなくなるという判断もあったんでしょうが、なんとなく「作家として夫を抜かしたくない」という思いがあったのかなと想像もしました。

中嶋 富士子さんのほうが評価された可能性は十分ありますよね。一雄さんのオーラル・ヒストリーのインタビューに富士子さんが少し登場するんですが、言葉の端々から自分の作品をすごく大事にしていたことが分かりますし、結構、言葉も強いですよね。

岡田 ご家族も「おばあちゃんは普段は優しいけど、怒らせたらいちばん怖そうな、芯の強い人だった」とおっしゃっていました。

「女性らしさ」「消えた作家」、ステレオタイプからはみ出す作家の魅力

中嶋 「消えた女性」という言葉から想起されるステレオタイプな女性観では、彼女たちの一面しか見えないですよね。女性の人生には、いくつもの役割や側面があるから。今回の出品作家でいうと、同じく芸術家夫婦だった赤穴桂子さんや毛利眞美さんも、じつは夫の制作の鋭い批判者だったり、真剣な作品の追求者だった方たちです。岡田さんの作品ではそうした見えにくい部分が、岡田さんの演じる語りで見えてくるのが良かった。

岡田 登場するなかで唯一、肉声を聞けたのは岸本清子さんでした。出光真子さんの映像作品にも出演されているんですが、カットがかかった後に「ああ疲れた。こんな感じでいいの?」と素に戻るシーンがあって。 それを見て、岸本さんは奇抜で変な人という評価が先行しているけれど、じつはすごく頭が良くてまともな人なんだなと感じました。

中嶋 わかります。彼女は今回の出品作家たちより少し後の世代、ネオ・ダダやもの派の時代の人ですが、女性作家がほとんどいないなかで試行錯誤していたのを感じますよね。

岡田 意外性で言うと、私のなかで、やっぱり本物を見ると良さがわかると思った作家のひとりが山崎つる子さんで。個人的にブリキを使った立体のイメージが強くて、素材感で押す作家だと思っていたんですが、絵を見て認識が変わりました。彼女は吉原治良との出会いで現代美術にのめり込んだ人ですが、すごく画力があるし、いわば「スーパーフラットのはしり」みたいだなと。 日本の抽象絵画って、どうしても泥臭くなる傾向があるけど、彼女はペンキの技法を使いこなしている。ポップアートの影響も感じます。本当におしゃれで上手い。なぜもっと売れなかったんだろうと思うくらい、力のある作家ですね。

——会場では、吉澤美香さんとも通じている気がすると話されていましたね。

岡田 そうですね。吉澤さんは多摩美の仕事でご一緒したこともある先輩で、一世を風靡された方ですが、もしかしたらつる子の作品を見たことがあったのかもとすら思いました。たぶん偶然ですけどね。とにかく、つるっとしたところにつるっとしたもので描くという新しさがあります。

中嶋 田中敦子さんの作品も含め、あの表面のピカピカした感じは当時なかなか理解されなかったと思うんです。泥臭い絵画が流行っていたので、表層的だと批判されて。でも山崎さんは負けてなくて、「ペラペラしててもいいじゃん」と言い返していた。

岡田 きっと海外の動向を見ていたんでしょうね。「気分」とかじゃなくて。オイルペインティングではなくリキテックスなどの新しい画材へ移行していく時代の空気、素材へのアプローチを感じました。 あと、調べていくうちに、つる子さんも晩年に子供向けの絵画教室のようなコミュニティを作っていたことが分かって。林三從さんもそうですが、女性作家は自分のアトリエを教室にしている人が結構いる、という発見もありました。

中嶋 田部光子さんもずっと絵画教室をやっていましたし、知られていないだけでほかにも多いと思います。生活のためもあったでしょうが、自分がやっていることを子供に教える楽しさもあったのかもしれませんね。

——会場には詳細な年表や、作家同士の関係を示す相関図もあって、岡田さんはそうした資料にも注目されていましたね。

岡田 あの相関図はツボでしたね。こことここがつながるんだ、とか、彼女たちはアクション・ペインティングからさらに先へ行こうとしていたんだ、とか。手掛かりがたくさんあって、下調べしてから来るとさらに楽しめる展示だなと思いました。

中嶋 やっぱり勉強しないと分からない、と思われましたか?

岡田 いえ、予備知識がなくてもグイグイ入ってくる力がある展示だと思います。たとえば、 私、子供の頃に知識も無いまま本物の絵を見て初めて感動した画家が三岸節子さんだったんです。あのエネルギッシュな絵具の厚みや、筆のタッチに圧倒されて。彼女の後期の作品は抽象に近くなっていきますが、何が描かれているかに関係なく、言葉にならないインパクトを受けた。印象派以降の、絵画がどんどん自由になっていくパワーのようなものに、子供ながらに反応していたんだと思います。

中嶋 そういう身体的な出会いは重要ですよね。抽象絵画は見方が分からないという先入観を持たれがちです。本来、キャンバスという自由な空間を男性も女性も関係なく楽しんでいたはずなんですが、女性作家たちが歴史から消えてしまったことで彼女たちの抽象画へのアクセスの仕方が分からなくなってしまった。それが問題なのかなと思います。

岡田 だからこそ、今回、本物を見られたことの感激は大きかったです。私、最近は展覧会に行っても、職業病なのか「照明いいな」とか「予算はいくらかかったのかな」とか、調査するような目線で見てしまいがちで……。 でも今回は、純粋に作品と向き合う喜びがありました。自分も絵を描いていたからか、作り手が制作に手を抜いているなどするとパッとわかってしまうときがあるのですが、その意味では、今日はみなさんの作品に向き合う真摯さが伝わってきた。絵画に身を捧げているようなピュアさというか、描きたいという衝動のようなものを感じました。

中嶋 今回、学芸員の方々との話し合いのなかで、説明のラベルを貼りすぎることに気をつけたんです。女性という枠組みを外そうという展示のはずなのに、また別の枠に閉じ込めてしまっては本末転倒ですから。岡田さんのように、経験の厚みのなかで作品と対話してくれる方がいるのは本当に嬉しい。

岡田 私は学生時代、抽象絵画がどういう歴史的背景から生まれたものなのかまでは、あまり教わらなかったんです。だけど、いま思うのは、抽象表現には、出自の豊かさや美術教育を受けた経験に限らず美術を楽しむことができる、民主的な可能性があったのかなということで。

中嶋 重要な視点ですね。実際、戦後、日本だけでなく世界中で抽象画が同時多発的に生まれた背景には、新しい人間主義や平等への希求があった。とくに日本では、新憲法で男女平等が謳われ、表現の自由を享受できることを女性たちも感じた時代だと思います。

岡田 アトリエの写真を見ても、みんな旺盛に活動できていた感じが伝わってきます。

中嶋 そうなんですよね。一歩外に出れば、「女性らしく」ドレスアップして振る舞わなければならなかった時代ですが、アトリエの中だけは自分の創作にのびのび没頭できた。それが今回の展覧会カタログで掲載した出品作家たちのポートレイトを、アトリエのなかで撮影されたものから選んだ理由でもあります。

——今回の出品作家には、社会と家庭の間に外/内の線引きをする意識がまだあったように感じますが、今回お話を聞いて、岡田さんはむしろ私的でマイナーな空間や経験のなかにこそ一緒に戦いの場がある、という制作態度を続けてこられたのだなと感じました。

岡田 自然とそうなった部分もありますが、意識的になったのは「LOVE’S BODY」に参加したときからかもしれません。歴史上の巨匠もいる、錚々たるメンバーのなかで私が最年少の参加作家だと言われて、等身大で勝負するしかないと腹を括りました。自分と違う何かを演じても仕方がない。ものすごくプライベートな空間のなかにこそ、社会制度やすべてが含まれている。小さなもののなかに、大きなものの影響が必ずある。そう思ってやってきました。

中嶋 いっぽうで、たんに個人的な日常を取り込むだけでは、破壊力はないですよね。それをしている人はたくさんいると思っていて。岡田さんのすごいところは、そこにナラティブを作る才能があるところです。 先ほどSFとおっしゃっていましたが、たとえば男性が妊娠するという作品も、生殖医療が進むなかであり得る話だけど、男性は想像したくない領域かもしれない。そこをあえてかたちにして見せる。たんに私的なことを公的にするだけでなく、あり得るけれど見えない可能性を提示する距離感が、すごくアートなんだと思います。

でも、そうした活動を何十年も続けるのは、大変じゃなかったですか?

岡田 挫けそうになることもありましたけど、続けてこられた理由はいくつかあって。ひとつは、少しカッコつけた言い方になりますが、責任みたいなものです。周りを見渡しても同世代の女性作家が少ないので、私が辞めてしまうと「やっぱり女性は続かない」と思われてしまうのが嫌だな、という意地ですね。あとは、普通に制作が楽しいこと。人生いろいろ大変だけど、作ることでなんとか救われている。もうダメだと落ち込んでも、制作がお腹を満たしてくれるご飯みたいになって、まだ生きられるかもと思えるんです。

トップアーティストになったことがない、というのも良かったのかもしれません。だからこそ、まだもっといいものが作れるはずと、続けてこられた。 実際、50歳を過ぎて、いよいよ老後も見えてきましたけど、ここ何年かのほうが自分が開けてきている気がします。若い頃にはあった、美術の枠への意識がなくなり、「こんなことやってもいいんだ」って。年を取ってから自由で新しいことができると思えるのは、すごくいいことだと思います。

中嶋 今日「戦略」という言葉が出ましたが、長期的な戦略というより、岡田さんが実践されてきたのは、目の前の不確実さになんとか対処していく「戦術(タクティクス)」に近いのかもしれません。その対処の仕方がいつもクリエイティブで、 ほかの人が経験していない女性の作家としての人生を続けてこられた。それが素晴らしいなと思います。

岡田 思うのは、みんな、売れなくても作り手になればいいのにってことです。

中嶋 私も「才能ないな」と思っても、続けても別にいいよね、と思ったことはあります。

岡田 全然いいと思います。私、たとえば、将来、ベッドから動けなくなって、お金もない貧困老人になったら何を作ろうかなって、ふと考えたりするんです。「こより」ならお金かからないかな、毎日こよりを作り続ける作家とかどうかな、とか。寝たきりでお金もなくてやることがないときにでも、何かを作ることに楽しみを見出せたら、すごい夢があるじゃないですか。

10年辞めてから復活してもいいし、物質的なものがなくてもいい。 いま美大でダンサーや役者の方に美術制作を教える謎の授業を持っているんですが、初めての作品作りなのにすごい集中力、エネルギーで作る人がいるんです。それを見ると、人間にはクリエイティブなエネルギーが必ず眠っていて、やってみたら楽しくなる衝動みたいなものがあるんじゃないかと思う。 だから、みんな作ってみればいいし、そうやって何かを作りながら生きていけたらいいのになって思います。

中嶋泉

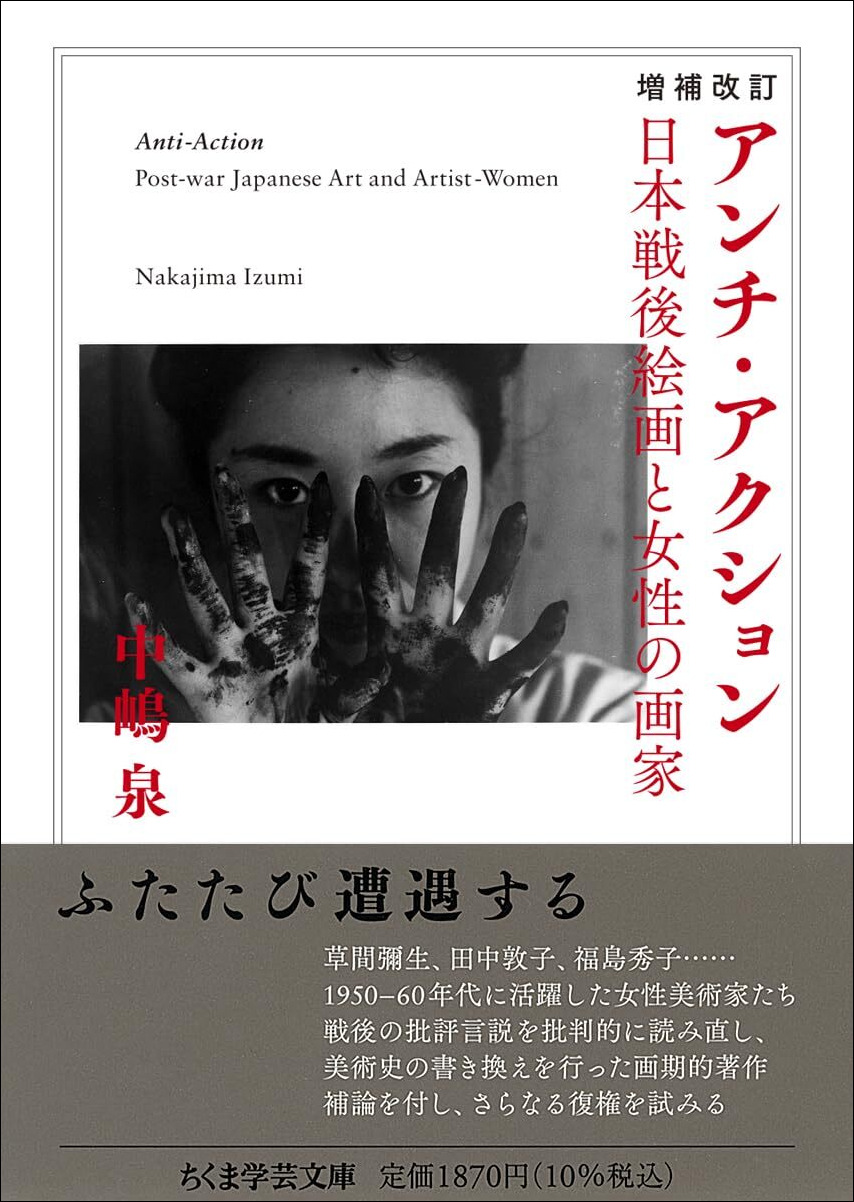

なかじま・いずみ 大阪大学大学院人文学研究科准教授。国際基督教大学卒業。リーズ大学大学院美術史学研究科修士課程修了、カリフォルニア大学バークレー校にて客員研究員、一橋大学大学院言語社会研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門分野は近現代美術、フェミニズム美術、ジェンダー理論。日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ共同代表も務める。著書『アンチ・アクション―日本戦後絵画と女性画家(ブリュッケ、2019)で第35回女性史青山なを賞、サントリー学芸賞受賞。同書の増補改訂版が2025年にちくま学芸文庫より刊行。

岡田裕子

おかだ・ひろこ 現代美術家。多摩美術大学絵画学科油画専攻修了。主な作品に、XR技術で葬送を体験する「Celebrate for ME」(2023〜)、再生医療をテーマとした「エンゲージド・ボディ」(2019)、男性の妊娠を描いた「俺の産んだ子」(2002〜19)など。チャレンジングな手法で現代社会へのメッセージを投げるアート作品を展開。最新作は「神戸六甲ミーツアート2025 beyond」にて発表した《井戸端で、その女たちは》で、物故女性作家たちの声を自身が演じた、音と光のインスタレーション。アートプロジェクトも多く手がける。 <オルタナティブ人形劇団「劇団★死期」>を主宰(2010〜)。 家族(会田誠、岡田裕子、会田寅次郎)のユニット<会田家>(2001〜)、コロナ禍でスタートしたArt×Fashion×Medical<W HIROKO PROJECT>(2020〜)など。okadahiroko.info/biography

杉原環樹

杉原環樹